天然微生物色素の研究

Pigments are important additives in food, medicine, and feed, and mainly include synthetic and natural pigments. Synthetic pigments are mostly made from chemical products such as benzene, toluene, and naphthalene, and are formed through a series of organic reactions such as sulfonation, nitration, halogenation, and nitration [1. They have the advantages of good stability, high color strength, being economical, and easy to use. However, with the continuous development of toxicological research and analytical techniques, it has been found that synthetic pigments are toxic and carcinogenic[2] and can also lead to decreased fertility and teratogenicity[3]. Therefore, the safety of synthetic pigments is becoming a growing concern, and their use is gradually being strictly restricted.

天然顔料は合成顔料と比較して、次のような利点があります[34]:(1)ほとんどの天然顔料は非常に安全性が高く、毒性の副作用がありません;(2)多くの天然顔料は、多くの活性物質(例えば、小分子活性ペプチド、アミノ酸、ビタミン、芳香族物質および特定の必須要素など)を保持するか、またはそれ自体が栄養素の一種です。例えば、リボフラビンはビタミンそのものの一種でありβ-caroteneビタミンの活性を持ち、一定の栄養価と健康機能を有する。(3)いくつかの天然色素はまた、特定の薬理作用を持っており、特定の病気を予防し、治療することができます。例えば、カロチンは心血管疾患や腫瘍に対して治療効果がある;アントシアニンは、海外で、放射線に抵抗し、目の疲れを治療することができる経口液体に作られています;茶色素は臨床現場で使われてきました[5;(4)天然顔料は、天然物質の色に近い、より自然な着色を提供します。天然顔料は研究のホットスポットとなり、天然顔料の開発と利用は顔料産業の発展の一般的な傾向となっていることがわかります。

天然色素は、植物色素、動物色素、微生物色素など、様々な生物に広く存在しています。植物や動物から色素を抽出するには、2つの制約があります。(1)植物や動物の成長や生殖は、季節、気候、原産地などのさまざまな要因に影響され、資源が限られています。(2)原料中の目標製品の含有量が低く、生産プロセスが複雑で、抽出速度が低く、コストが高い。自然界の多くの微生物は、通常の代謝過程で様々な色の色素を生産することができます。微生物は多様で広範囲に分布している;彼らは多くの代謝型と強力な代謝能力を持っています;繁殖が早く、栽培も容易である。微生物は、資源、環境、空間に制限されず、大規模栽培と発酵によって容易に色素を生産することができます。これらは、効率的かつ低コストで目的の顔料を得るための効果的な方法です。そのため、植物顔料や動物顔料と比較しても類を見ない優れた特性を持つ微生物顔料の開発が注目されています。

1主要な微生物色素の研究成果

Microbial pigments include red, orange, yellow, green, blue, purple, brown, black, and various colors in between.

主な微生物顔料は、赤いごはん酵母色素、β-carotene、メラニン、インディゴ

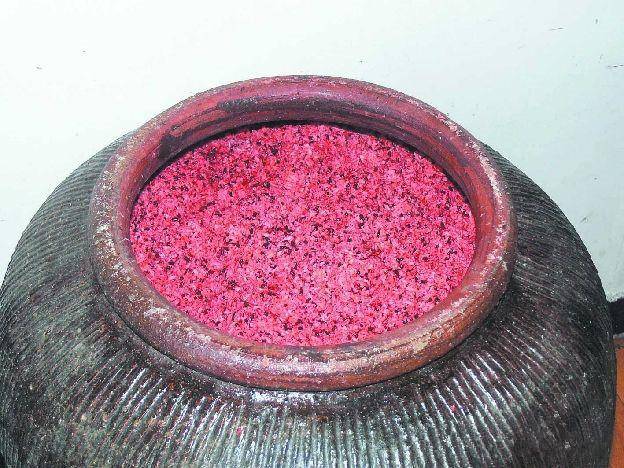

1.1赤酵母米色素

赤色酵母イネ色素(red yeast rice pigment)は、糸状菌monascusによって代謝過程で生産される一連の色素の総称である。ポリケチド化合物であり、化学的構造と性質によって3つのカテゴリーに分けることができる:赤色顔料のモナスコルブラミンとルブロプンタミン、オレンジ色顔料のモナスコルビンとルブロプンタチン、黄色顔料のアンカフラビンとモナシン。monascus顔料はアルカリ、耐熱性に安定で、金属イオン、酸化剤および還元剤の影響を受けず、安全で良好な着色特性を有する。同時に、赤酵母米色素は、多くの天然色素の利点を持ち、主に肉製品、小麦粉製品、飲料、調味料の着色に使用されています。現在、微生物発酵によって生産される世界で唯一の食品着色料である。

赤色酵母米色素は、食品産業で1000年以上使用されてきました。しかし、光に対して不安定であるため、着色効果は限定的である。赤色酵母米色素に抗酸化物質を添加した研究者もいるが、光の安定性は改善されていない。他の研究者は、発酵過程でアミノ酸やポリペプチドなどの生理活性物質を添加することで、赤色酵母米がポリケチド酵素を分泌する際に、色素構造に保護物質が結合し、赤色酵母米色素の光安定性を向上させることを提案している。また、赤色酵母イネ色素の有機溶媒抽出法は、少量の色素を低純度で抽出するという研究結果も出ている。そのため、赤酵母米色素の収量向上に関する研究が盛んに行われている。ミョンフン6号などはマイクロ波を利用した方法で、赤色酵母米色素の生産量を72.2%増やした。楊澄竜[7]らは、超音波を利用した抽出法を用いて、赤色酵母米の液体発酵から赤色酵母米の色素を抽出した。赤色酵母米は、有効成分への構造的損傷が少なく、操作も簡単だ。rosa m8などは、小麦の基材を深く発酵させて赤色酵母米の色素を抽出することに成功した。トンファ姜[9など一時高γ赤いごはん酵母-aminobutyric酸で製造する。

今後,赤色酵母米色素の水溶性,耐光性の研究が進めば,赤色酵母米色素の応用範囲がさらに広がることが期待される。

120β-Carotene

β-Caroteneはちじょううえすぎけのカロチノイド色素ひとつ前触れだというaビタミンも-クリプトキサンチンとして知られている。キサントフィル色素の一種であり、水には不溶だが有機溶媒には可溶である不飽和化合物である。一連の共役二重結合とメチル分枝を含む。その希釈溶液は橙色から黄色であり、顔料の色は共役二重結合の数によって変化する。カロテノイドは健康上の利点を持ち、最も有望な微生物食品着色剤である。β-カロチンは、植物、藻類、菌類に広く見られます。

主現在、2つの方法を抽出するβ-carotene:一つは抽出β-carotene藻确定塩などでもこの方法高塩分を要求され海には限界の制作;もう一つはすぐさま微生物発酵でつくり出すβ-carotene。現在、主な微生物は生産を発酵できたことβ-carotene菌根は、バクテリアの酵母[10]だ。tang tang[1]は、赤色酵母株は栄養の必要性が低く、代謝が速く、発酵サイクルが短く、細菌自体が栄養豊富であるなど、発酵槽での高密度栽培に適しており、工業化が容易であると考えている。eon seon jin[121などは緑藻dunaliella salinaを用いてカロテノイドを生産した。しかし、高価な発酵設備や毒性研究に長い時間がかかったため、最終的には工業生産には至らなかった。

微生物の発酵技术により発展につれて、微生物の製法カロテノイド製品の需要は年々に急増し、微生物の使用を指す方法で作らβ-caroteneには未来が良い。

1.3黒彩色

黒の着色は、茶色から黒色までの範囲のチロシンの一連の化学反応によって形成される生合成物であり、通常は重合した形で存在する。酸性溶液や一般的な有機溶媒には不溶で、アルカリ溶液には可溶で、水にはわずかに溶けます[13]。メラニンは動物、植物、微生物に広く見られます。天然の黒色色素は、主にアルカリ性溶液に溶解し、酸性溶液に沈殿する性質に基づいて、動物および植物種から抽出されます。抽出率が低く、黒の色が良くないため、コストがかかり、工業的に生産するのは容易ではありません。しかし、微生物法による黒色色素の生産は、地理的条件や季節的条件に左右されず、工業生産に有利である。黒色を生成する微生物には、主にバシラス、シュードモナス、窒素固定菌などの細菌や、カビ、放線菌などが含まれます。微生物が作る黒色色素は、主に壁(膜)に結合したメラニンと細胞外メラニンに分けられる。例えば、aspergillus nigerは胞子を形成する際にメラニンを分泌する。rcr gon alves[14)らはaspergillus nigerを用いてメラニンを抽出することに成功した。キム・ドンソク[15]温度を調節してメラニンの収量を増加させた。

黒の着色料は、現在、主に化粧品やヘア染料の装飾目的、紫外線からの保護、フリーラジカルの除去、およびバイオ殺虫剤の光保護剤として使用されています。さらに、近年、一部の可溶性メラニンがin vitroでaidsウイルスに対して有意な抑制効果を有することが明らかにされている。したがって、バイオテクノロジーの急速な発展に伴い、メラニンの微生物抽出は幅広い応用の可能性があります。

1.4藍

インディゴは明るく鮮やかで耐久性のある青色染料であり、水、アルコール、エーテルには不溶であるが、クロロホルム、ニトロベンゼン、アニリンには可溶である。最も早く発見された天然色素の1つで、染色、製薬、食品産業で広く使用されています。伝統的な製法はインディゴ属の植物から抽出し、化学構造を解明した後、アニリンとナトリウムアミドを原料として化学合成したものである。研究によると、アニリンは潜在的な発癌性物質である。藍の微生物合成は、藍の生産プロセスの改変、コストの削減、エネルギー消費の削減を容易にするだけでなく、芳香族化合物の微生物分解の研究を促進し、微生物合成染料の新しい開発方法を発見する。

インディゴを合成することができる多くの微生物種や菌株が分離・同定されており、これらの菌株の多くは芳香族炭化水素を分解することができる細菌である。例えば、p putida离PpG7、防虫剤として軸先を用いた炭素ソース[161]・s・monacensis 1を用いた2、3 4-tetrahydronaphthalene炭素ソース〔17〕としてp putida mt-2、toluene-xyleneを用いたまたはその他の派生商品の炭素源としてトルエン[18]、彼らの右側ののtoluene-degrading株mandelssohnii KRI [19] styrene-degradingを注意深く彼らの右側のputida S12とCA-3[20]。

インディゴ色素の合成は、トリプトファン加水分解酵素と芳香族化合物(主にモノオキシゲナーゼとジオキシゲナーゼ)を触媒する一種のジオキシゲナーゼによって触媒されるトリプトファン代謝の結果である。ナフタレンジオキシゲナーゼは、インディゴ生合成において最も研究されている酵素の1つである。細菌株におけるナフタレンジオキシゲナーゼ遺伝子のクローニングは、インドールからのインディゴの迅速かつ効率的な合成を可能にした。しかし、副産物のindirubinはインドールからのインディゴの工業生産を妨げた。この問題はpseudomonas fluorescensからスチレンモノオキシゲナーゼ遺伝子をクローニングすることで解決された。

生産コストを大幅に削減し、生産効率を向上させるために、合理的な酵素システムと効率的なエンジニアリング菌株の構築と選択、発酵パラメータの最適化、藍抽出または抽出手順などの微生物藍合成システムは、さらに研究開発される必要があります。

微生物色素の2つの主要な問題

At present, the number of microbial pigments discovered far exceeds the number of known plant pigments, but the red 色素生産by red yeast rice is the only pigment in the world that is used in the food industry.

2.1天然顔料の特性の安定性

顔料は、抽出、加工、塗布の過程で、光、温度、酸化剤、還元剤、ph、極性媒体、金属イオン、各種添加剤など、さまざまな物理的および化学的要因の影響を受けやすく、色相、吸収度、生理機能の変化を引き起こす可能性があります。

2.2色素は毒素の産生を伴います

色素は、微生物によって生成される二次代謝物の一種です。これらは一般的に細菌の成長の後期段階で合成される。しかし、微生物による色素の生成にはしばしば毒素の生成が伴い、毒素は細胞外空間に分泌されたり、細胞内に残ったりします。これにより、発酵スープの組成が複雑になることが多く、顔料を精製するプロセスは非常に困難です。従来の方法では、比較的純粋な顔料製品を得ることは困難です。

2.3良い系統の欠如

野生株の色素収量は一般的に低い。生産細菌として精製の難しさを高めるだけでなく、製品投資を増やし、利益を減少させる。そのため、繁殖力が強く栽培が容易であること、発酵産物を短時間で大量に生産できること、副生がないか少ないこと、遺伝的特性が安定していることなどの優れた特性を持つ株を選別する必要がある。

2.4安全検査

新規に開発された微生物色素として、高い純度が要求されるだけでなく、高い安全性が要求されます。それが承認される前に、色素が毒素を含んでいないことを証明する十分な証拠がなければなりません。急性毒性試験、安全毒性試験、慢性毒性試験などを通じて無毒であることが確認されており、変異誘発効果もない。また、血中脂質や血圧の低下、抗変異原性、防腐性、保存性など多様な生理機能も備えなければならない。

2.5培養条件の最適化

微生物は、培地や培養条件によって細胞バイオマスや色素収量が異なります。培地中の炭素や窒素源などの栄養素は、微生物の成長や色素の蓄積の材料基盤となり、色素合成の方向性を決定します。buzzinipl21]、chen jianjun[22]、zeng qiangsong[23]、hu aihong24]、salguero a[25]、fbregas j[26結果は、最適な培地と培養条件によって微生物色素の収量が増加することを示している。

2.6精製方法の最適化

主 extraction methods for natural pigments are aqueous extraction, organic solvent extraction, alkaline extraction, acid extraction, supercritical CO2 extraction, and microwave extraction. The water extraction method is the simplest method, requiring no special equipment and being easy to operate. However, the extraction efficiency is low and the process is time-consuming. The organic solvent extraction method uses cheap extraction agents, simple equipment and easy-to-follow operating procedures, and has a high extraction rate. However, the quality of some products extracted using this method is poor, with low purity and an unpleasant smell or solvent residue, which affects the scope of application of the product.

酸・アルカリ抽出法の主な抽出効率は、有機溶媒抽出法ほど高くなく、処理過程で酸・アルカリを大量に消費し、廃液をリサイクルすることが困難である。超臨界二酸化炭素液抽出は、抽出プロセスが簡単で、エネルギー消費が少なく、抽出剤が安価で、抽出物の純度が高く、溶媒残渣が少なく、毒性のある副作用がないなどの利点があり、注目されている。しかし、この抽出法は、不完全な技術、複雑で高価な装置、高い運用コストなどの問題から、この分野での開発と適用は限られていました。マイクロ波抽出は、短時間で複数のサンプル成分を抽出できること、少量の溶媒を使用できること、再現性が良いことなどの利点があります。応用研究の見通しが広い。しかし、現在は実験室での研究に限られており、適用範囲に多少の影響が出ています。したがって、天然微生物色素の抽出効率を高め、有効な色素活性を維持するためには、抽出方法のさらなる研究が必要である。

3微生物色素の開発動向

3.1優れた系統の選抜と育種

色素を生成し、自然界から分離・選別される微生物は、色素収率が低く、不安定な性質を持っています。一方で、色素の生成はしばしば毒素のような他の代謝物の生成を伴います。したがって、遺伝子工学的手法を用いて野生株を改変することは、優れた株を選択して育成するための有効な方法である。例えば、利用価値の高い微生物色素のゲノムをクローニングし、色素を生成しない大腸菌に移植することで、効率よく色素を発現させ、大量の色素生成物を得ることができます。

3.2発酵技術の向上

従来の微生物顔料の発酵方法は、生産効率が低く、労働集約的で、品質管理が行われていました。固定化セル技術には、高いセル密度、高速反応速度、良好な安定性、長寿命、再利用性、製品分離の容易さなどの利点があります。そのため、固体発酵と液体深層発酵の長所を組み合わせた細胞固定化技術を用いることで、色素の収量と色価を効果的に増加させることができる。固定化後の発酵方法を最適化し、細胞を最適な条件で液体発酵させて固定化することで、色素の収量を増加させることができます。

3.3色素の代謝機構の研究

生体における微生物色素の代謝合成過程に関連する遺伝子組成や制御因子を探索し、未知の色素代謝の関連を深く研究しています 未知のリンク、およびその色素合成機構を明らかにするための理論的基礎を提供するための潜在的な制御方法を探求する。

4結論

people&の改善で#39の生活水準と研究の深化、それは徐々に天然顔料は、人間の免疫力、抗生物症、および抗腫瘍を改善するなど、複数の生物学的効果を有することが発見されました。近年、天然顔料の研究は急速に進展しています。しかし、動物や植物由来の天然色素は、条件や収量の制約から大量生産が困難です。天然顔料を製造する微生物発酵法は、品質、技術、資源、コストの面で優位性があります。赤酵母米(blakeslea trispora)は、微生物源から天然色素を工業的に生産することができる唯一の高収量糸状菌です。他の微生物天然色素の利用を可能にするためには、さらなる研究が必要となる。

参照

[1] li zhongbao, ed.飼料添加物[m]。2004年、早稲田大学教授。

[2]田和著。ハイテク応用における機能性顔料[m]。2000年、化学工業入社。

【3】翔浜・高建栄編。天然顔料(天然物の実用ハンドブック)[m]。』化学出版社、2004年。

[4] chen y .天然顔料の製造と応用[m]。『中国の歴史』光文社、2007年。

[5] tang c, ding j .冠状動脈性心疾患、狭心症および高脂血症の治療における茶色素の有効性[j]。^『仙台市史』通史編4、38-39頁。

[6]明宏美。細胞からの赤酵母イネ色素抽出におけるmae法の応用[j]。2010年食品研究開発、31(8):170-173。

[7] yang chenglong, zeng wenzhen, yang xiaojun, et al。赤酵母米色素超音波抽出法に関する研究[j]。福建軽工業、2011年、1:32-35。

[8]ローザ M.Dom nguez -Espinosaコリン エレノア・ウェッブよ水没 発酵 生産のための小麦の基質でmonascus色素[j]。2003年世界日報が微生物・バイオテクノロジー科の19(3):329-33。

[9] donghua jiang, hao ji, yan ye,et al.高アミノ酪酸産生菌のスクリーニングおよび発酵の最適化に関する研究[j]。parameters european food research and technology,2011,232(3):541-547。

[10] guo d .光合成細菌によるカロチノイド産生の条件と調製に関する研究[j]。岩波書店,2011,11(2):89-92。

[11] tang t .赤酵母y-5株によるカロチノイド生産のための発酵条件の研究[d]。2011年早稲田大学教授。

[12] eon seon jin, anastasios melis。Microalgalバイオテクノロジー:バイオテクノロジーおよびBioprocess工学、03年8(6):331-337。

[13] marco araujo, joana r xavier, carla d,et al。構造 2012年化学、23(1):115-122。

[14] RCR 権 マグノHCF Lisboa、SR Pombeiro-Sponchiado。特性化 メラニンの pigment produced aspergillus nidulans著[j]。^「world journal of microbiology and biotechnology」。world journal of microbiology and biotechnology(2012) . 2014年4月28日閲覧。

【15位】Dong-Seok kim, seo-hyoung park, sun-bang kwon,et al。2003年文書Pharmacal研究26(10):840-845。

英語

英語 フランス

フランス スペイン

スペイン ロシア

ロシア 韓国

韓国 日本

日本